Philomèle

Blog de réflexions autour du vécu traumatique et de la réappropriation des corps, de l'identité de genre, des sexualités et de l’expression pornographique.

Jessica Jones

Jessica Jones

Trigger warning: cet article parle de symptômes du PTSD après emprise psychologique

Par Kaineus

Devant l’ordi allumé, VLC en route, je m’apprête à regarder pour la seconde fois cette série ; cette fois-ci avec mon cahier de notes sur les genoux comme Orithyio et moi l’avions fait pour MMM, comme il l’avait fait pour Unbreakable .

La mise sur écran du PTSD continue. Et il y a dans Jessica Jones un côté jouissif à voir cette femme dotée de supers pouvoirs vivre pourtant le même enfer que nous.

Les notes qui suivent sont purement subjectives et non-professionnelles (comme déjà dit ici ). Il s’agit de lire le PTSD tel que mit à l’écran. Ça peut, parmi les personnes concernées, aider à se reconnaître et, parmi notre entourage, aider à comprendre.

Je vous bisoutte, bonne année.

Kaineus.

Série américaine diffusée sur Netflix à partir de 2015, crée par Melissa Rosenberg d’après le personnage Marvel Comics, interprétée par Krysten Ritter.

Synopsis Allo Ciné : La super-héroïne Jessica Jones s’est reconvertie en détective privé. Hantée un événement traumatisant de son passé, elle se cache à New York et se contente de sordides affaires adultère. Une nouvelle enquête va faire resurgir de vieux démons…

La fuite dans l’alcool, la veille et le travail

Épisode 1, sixième minute : Jessica boit, va se coucher, et se relève en disant « ah putain… ». Elle se rhabille, se prépare une flasque d’alcool et repart travailler.

La scène sous-entend que c’est habituel pour elle de ne pas réussir à dormir. Elle va fuir dans l’alcool, la veille et le travail jusqu’à épuisement. Après tout ça seulement, elle pourra dormir un peu. Cette fuite nous est commune car la rumination et les reviviscences profitent de n’importe quel moment pour arriver. Surtout les moments calmes. Penser à rien n’existe pas. L’anxiété fait marcher nos neurones même si on souhaiterai juste dormir, surtout si on souhaite ne rien faire ni penser. En fait, lors du début du syndrome, la rumination est constante. C’est l’activité qui nous en distrait. Alors on fait, on n’arrête pas de faire des choses. Et quand on a plus la force de faire autre chose pour occuper notre cerveau, la rumination revient prendre toute la place. Voilà pourquoi, très souvent, le moment du coucher est super difficile : épuiséE d’avoir fuit ces pensées toute la journée mais pas assez épuiséE pour passer de la veille au sommeil d’un trait, les reviviscences et pensées négatives remplissent toute la tête sans qu’on ait la force de se relever pour s’occuper à autre chose.

C’est sans doute ce qu’à vu venir Jessica et c’est sûrement ce qu’elle évite de vivre en choisissant de retourner sur le terrain, jusqu’à épuisement totale cette fois et avec l’aide de l’abrutissement de l’alcool.

De fait, à chaque fois qu’on voit Jessica endormie pendant l’épisode, c’est soit dans son lit mais avec une bouteille, soit sur son bureau ou sur son canapé, l’ordi allumé à côté et un verre à la main. Quand elle doit dormir, elle remet une veste et ressort. Elle n’arrive à dormir que d’épuisement. Peut-être même qu’elle en est venue à éviter son lit.

Jessica peut affronter des super vilains mais son PTSD l’empêche d’affronter l’endormissement.

Reviviscences : se faire trahir par ses sens

J’ai pris des notes sur 2 types de reviviscences dans l’épisode 1.

Alors que Jessica fait une planque pour observer un type, on voit une silhouette d’homme s’approcher d’elle et lui murmurer « t’as envie de le faire, je sais que t’as envie ». A la fin de cette phrase, la silhouette disparaît. Il n’est plus là. Il n’a jamais été là. Il s’agit d’une reviviscence * des mots de son agresseur.

La scène montre bien comment ce souvenir entre dans le réel et s’y mélange jusqu’à devenir réel ; cette scène du passé se rejoue, à l’identique, au présent. Jessica y ressens toutes les émotions qu’elle avait déjà vécue, aussi intensément que si ça venait de se produire. Avec, en plus, cette sensation horrible de voir que ça continue. Ça arrive dans des moments où on ne l’attend pas et ça continue de faire autant peur à chaque fois. Pour se mettre à distance, Jessica commence à réciter des noms de rues.

Un super outil : la mise à distance

Plus tard, Jessica expliquera que c’est le psy qu’elle a vu qui lui a donné ce conseil : quand elle vit une reviviscence, elle doit visualiser le panneau de la rue où elle vivait quand elle était petite, puis les rues autours de sa rue en disant leur noms, puis les rues autour de celles-ci, et ainsi de suite.

Cette suite de noms de rue que Jessica énumère est en réalité un super outil de mise à distance ! 😀 Son but est d’arrêter de subir le souvenir traumatique en se poussant à se sentir en sécurité mentalement. Pour Jessica, les rues de son quartier d’enfance correspondent à un espace-temps où elle se sentait en sécurité. Elle énumère les rues de son quartier jusqu’à ce que la mise à distance du souvenir traumatique fonctionne.

Évidemment, à chaque personne son outil ! Si tu n’as pas grandit dans un environnement sécurisant, trouve-toi un espace-temps où tu t’es sentiE en sécurité et visualise-le. L’avantage de l’outil des noms de rue, c’est que la liste peut se dérouler jusqu’à ce qu’on se sente mieux.

Dans la scène, on voit que ça lui demande des efforts pour prononcer chaque nom de rue. En effet, pour utiliser cet outil, il faut d’abord s’extraire de la reviviscence. Ce qui peut-être très difficile en fonction du niveau émotionnel où elle nous a emmenée. Pour utiliser cet outil il faut donc 1/ avoir déjà identifié ce qu’on vit comme étant une reviviscence et 2/ avoir commencer un travail pour les vaincre. A ce moment-là, on sait qu’on peut mettre à distance le souvenir et qu’on peut faire appel à des outils pour que ça marche. Il est aussi important de créer et de tester ces outils en dehors des crises ! Travailler un outil quand tout va « bien » permet d’y faire appel quand ça ne va pas.

Pourquoi travailler quand tout va bien, me direz-vous ? Et bien, c’est sûr que quand ça va, on n’a pas forcément envie de se replonger dans la réalité qu’on vit des choses intensément dures. Mais si vous essayez quand même, c’est tout à votre avantage car les moments difficiles seront ensuite moins difficiles. Travailler sur un outil quand ça va « bien » (je met « bien » entre parenthèse parce que certaine personne ne se reconnaissent pas comme étant des personne capable d’aller bien en PTSD, vous pouvez mettre ce qui vous va à la place comme « mieux » ou « moins pire »…) permet de s’accrocher à quelque chose de déjà fait, quelque chose de connu, quand vous en aurez besoin. Alors qu’essayer de mettre en place un nouvel outil pendant une reviviscence conduit souvent à l’échec (ce qui est normal, c’est déjà super dur ce que tu vis à ce moment-là) et ce sentiment d’échec va nourrir plein de pensées négatives et de dévalorisation de toi qui ne vont pas t’aider non plus. Alors, épargne-toi, travaille quand ça va 🙂

Reviviscence : se faire trahir par ses sens- 2eme partie

Voici les notes sur le second type de reviviscences qu’on voit dans l’épisode.

Une silhouette s’approche de Jessica endormie et lui lèche la joue. Elle se réveille en sursaut. On la voit chercher autour d’elle tout en essuyant sa joue. Cette scène donne à voir l’étrange matérialité des reviviscences : tous les sens sont colonisés par l’agresseur ; même loin, même longtemps après, la reviviscence nous fait revivre la sensation traumatique telle qu’elle existait au moment où elle a été vécue, tellement semblable qu’on peut sentir sa bave sur sa joue.

En effet, les reviviscences nous renvoient le souvenir total d’une expérience vécue par le passée ; rien n’est effacé, le souvenir n’est pas seulement une image mentale, tous les sens viennent le confirmer. Par rapport à un simple souvenir qui s’estompe avec le temps, la reviviscence mobilise l’émotion et la sensation telle qu’existante au moment vécue. S’il pleuvait, tu te sentiras mouillée même en plein mois d’août. C’est aussi pour cela qu’elle est si difficile à combattre. La mémoire du corps est une mémoire à laquelle on est déconnectée dans notre société. On a peu de moyen face à la mémoire des sens. C’est très déroutant de « sentir » le souvenir traumatique quand il apparaît. Et ce sont autant de mémoires ancestrales qui nous font croire que la sensation est réelle, alors que c’est une reviviscence qui nous submerge.

L’instrumentalisation du PTSD par les proches

Trish n’a pas vu Jessica depuis 6 mois, elle lui dit a propos de son traumatisme « ça fait un an maintenant », sous entendu que ça s’est produit. Elles étaient en contact pendant les 6 premiers mois et Trish est au courant que son amie vit un PTSD. Mais elles ne se sont pas vues pendant 6 mois. Pourquoi ? Et pourquoi ça me paraît si familier ?

Elles se revoient parce que Jessica a besoin d’un coup de main financier et Trish n’a comme suggestion que « il faut que tu retournes voir quelqu’un ». Les proches sont souvent dépassés par ce qui nous arrive. Ielles apprennent le mot « PTSD » et pensent connaître ce que l’on vit. Trish et Jessica ne se sont pas vues pendant 6 mois. Si Jessica essaye d’échapper à des reviviscences pendant 6 mois, qu’aurait-elle à offrir à Trish ? Il nous est très difficile de garder contact avec celleux qui veulent que nous allions mieux, parce que nous ne parvenons pas à aller mieux. On voudrait pouvoir garder contact mais trop souvent ces proches ne sont que la preuve actuelle qu’il n’y a pas d’après.

Il y a un avant le traumatisme et un pendant le PTSD. Mais on ne peut pas redevenir qui on a été pour les autres. Ces autres qui, pour notre bien, voudraient que l’on redevienne comme avant. Ce qui est impossible. Alors on arrête de les voir. Pour leur épargner de la peine, et surtout pour éviter de se sentir coupable de ne pas aller mieux.

Trish a tort dans cette situation de lui dire de retourner voir quelqu’un. C’est sa propre peur de ne pas voir son amie aller bien qu’elle projette. Et cette projection à pour effet de culpabiliser Jessica de ne pas faire tout son possible pour aller mieux. Comme si elle se complaisait à aller mal, Trish lui sous-entend qu’elle n’a pas la volonté suffisante de s’en sortir. Que ce soit clair pour tout le monde : personne ne se complaît à avoir un PTSD. C’est horrible. Tout le temps. Il n’est pas question de volonté à s’en sortir. Il est question de main qu’on nous tend pour survivre ou pas.

« Le psy » c’est des conneries !

Jessica dit ça du psy qu’elle a vu un fois et qui lui a donné l’outil de mise à distance. Même s’il marche et qu’elle y fait appel à chaque fois. Mais ça ne l’empêche pas de dire que « c’est des conneries ».

Oui, c’est sûr que sortir du PTSD demande du temps, de l’endurance, d’y croire aussi. Il n’y a pas de formule magique. Un outil, aussi efficace qu’il soit, reste un outil qui ne fonctionne que sur un type de situation. Il faut du travail, du temps, et de la confiance pour en développer d’autres, autant qu’on en a besoin. Pour créer sa propre boite à outils, la remplir d’autant d’outils différents et nuancés que ce que l’on va rencontrer.

Mais Jessica n’y croit pas. Elle a essayé de voir un psy, qui lui a donné un outil ; et pourtant le PTSD continue. Elle n’y croit pas parce qu’elle voudrait une formule magique qui soigne tout. Elle voudrait qu’on la guérisse, qu’on arrête l’horreur qu’elle vit tout de suite. Comme nous, elle a cru depuis toute petite que le médecin avait remède à tout. Une fièvre = un sirop dégueu et en deux jours c’est fini. Elle a fait l’effort d’y croire et d’aller consulter. Et voila qu’on ne la guérit pas. Elle se sent trahie. Et d’une certaine façon elle a été trahie. Car il ne suffira plus de se donner aux mains de spécialistes pour être guérie.

Le PTSD est un syndrome qui nous rappelle ce que la médecine nous a enlevé : le pouvoir de s’aider par la connaissance de soi.

Jessica est déçue, elle se sent trahie, elle ne voit pas d’issue. Pourtant elle est toujours en vie. Quand cette colère, légitime, s’apaisera, elle aura la place de voir que certaines réponses se trouvent en elle depuis le début.

PTSD et comportements de mise en danger

Jessica a deux options : fuir toujours plus ou affronter son agresseur. Elle dit « savoir que c’est vrai vous place devant un choix : soit rester dans le déni, soit décider d’agir ». Malheureusement, on n’est pas toutes des Jessica Jones. Et affronter son agresseur peut avoir des répercussions vitales sur nous, pauvres mortelles qui n’ont pas de supers pouvoirs. Mais ce choix me fait penser à un choix que l’on peut se voir faire : se mettre en danger volontairement.

Certaines personnes agissent de façon très dangereuse pour elles-mêmes avec un PTSD. Affronter l’horreur au quotidien peut donner envie de dire « merde » à toute forme de sécurité : puisqu’on ne se sent jamais en sécurité, autant vivre dangereusement. Certaines d’entre nous choisissent d’avoir une forme de maîtrise sur l’anxiété en choisissant de se mettre dans des situations anxiogènes par ailleurs. Certaines luttent comme elles peuvent, se mettent en danger, vivent de façon extrême, à la fois pour dire « fuck » au PTSD mais aussi parce que, face à l’impression de danger imminent en permanence, certaines décident qu’elles n’ont pas grand choses à perdre à vivre des situations de danger effectif. D’une certaine manière, c’est une façon de reprendre le pouvoir.

Quelle que soit la façon dont on décide de vivre en ayant un PTSD, j’aimerai vous rappeler que le fait de faire face à une anxiété extrême au quotidien est en soit une preuve d’une grande force intérieure. Tant que vous êtes en vie, vous avez gagné. SURVIVOR.

- Reviviscence :

Souvenirs intrusifs récurrents et involontaires.Ces souvenirs sont incontrôlables, la victime peut revivre tout son trauma ou un détail particulier, en boucle, sans réussir à arrêter le souvenir, en ayant la sensation de perdre le contrôle, d’être menacée : le passé revient alors hanter le présent et cela s’accompagne le plus souvent de fortes crises d’angoisse.

Voir ici

Actus toutes fraiches :)

Salut salut,

La semaine dernière, j’étais à un festival contre les enfermement et j’en ai profité pour proposer de présenter le blog aux personnes.

ON a fait ça en non-mixité meufs gouines trans. Je pensai qu’on serait 5… mais non, les personnes nous on rejoint petit à petit, on était 16 !

En plus, c’était super interressant parce qu’on était 16 personnes féministes pro sexe pro putes, sans qu’on se le demande 🙂 Du coup, les échanges étaient très riches.

Les personnes étaient toutes très contente de connaitre le blog et remercient chaque personnes qui y participe de le faire exister. On a apprit pleins de techinques, d’outils collectifs ou individuels.

Moi, ça m’a fait énormément de bien de voir qu’on était autant soutenuEs, de voir des personnes se reconnaitre dans le PTSD et échanger ensemble; mais aussi de voir des personnes féministes qui n’en souffrent pas mais s’interrogent avec sincérité et beaucoup de bienveillance sur ce qu’elles peuvent mettre en place pour nous aider.

Dans le désorde et en gros ça donne :

-les personnes sont pleinnes de ressources, il nous faut créer des espaces pour les mettre en commun et les valoriser.

-les personnes ont des savoirs faire à transmettre et le blog peut être une plateforme pour les mettre en commun. C’est à chacunE de prendre la responsabilité de partager en écrivant au blog quand elle le peut car ça fait du bien à touTEs.

-les témoignages sont toujours les bienvenues sur le blog 🙂

-les zines sont importants car nous n’avons pas touTEs les mêmes accès à l’info : il nous faut donc penser à diffuser plus de zines sur la santé communautaire.

-Les zines sont des intersections, des rencontres. Nous aimerions faire un zine de Philomèle. Peut-être organiser une rencontre en non mixité meufs gouines trans féministes pro sexe souffrant de PTSD ? Avec des ateliers, des partages de savoirs faire, des moments pour se faire du bien, des discutions… et faire un zine de tout ça ensuite ?

PS : Philomèle aura 2 ans en novembre, peut être se sera l’occasion de se rencontrer ? 😉

Dissociations et identités – Témoignage

Dissociations et identités – Témoignage

Par Orithyio

Trigger warning: cet article aborde l’impact des traumatismes, mais aucun traumatisme en soi n’est dévoilé.

Pourquoi un article là-dessus, en fait ?

Alors c’est mon bro’ Kaineus qui m’a dit, grosso-modo : « quand même Orithyio ce serait cool que tu fasses un truc sur la dissociation, parce que je rencontre plein de personnes que ça concerne et on n’a pas trop de ressources, et puis en plus chez toi c’est lié à tes multiples identités de genre, alors faire un lien entre la dissociation et puis le genre ce serait super ».

Et là moi j’ai dit MAIS OUI CE SERAIT SUPER MAIS BIEN SÛR !!!!

Sauf que en vrai c’est pas si évident. La dissociation, c’est un des symptômes du Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) sur lequel j’ai le moins de recul, tant je me suis construit avec ce symptôme. En vrai, ce dont je me rends compte, c’est qu’il y a vraiment de sales aspects de la dissociation, mais qu’elle n’existe pas pour rien : la dissociation protège ; la dissociation peut aider à gérer dans le quotidien. Avant tout, une petite définition s’impose.

Mais c’est quoi, la dissociation ?

La dissociation, quand tu as vécu un traumatisme, c’est le fait que tes émotions se mettent dans une boîte et tes souvenirs dans une autre. Ça créé des situations étranges, parce que du coup tu peux raconter ton souvenir traumatique de façon totalement détachée, alors qu’à côté de ça tu vas être en rage pour des broutilles, ou pleurer toute une journée parce que tu as perdu tes clefs. En gros, les émotions elles ressortent un peu n’importe comment, et pas forcément en lien avec leur origine réelle. C’est un parcours de combattantE (mais on a l’habitude sur Philo), parce que ben à chaque fois que tu ressens une émotion faut faire un travail pour savoir d’où ça vient vraiment, pourquoi ça ressort dans tel ou tel type de situation.

Et puis, ben des fois, ou même souvent chez certaines personnes trauma, tu ne te sens pas EN LIEN ni avec les émotions, ni avec ton corps, ni avec les autres. Tu as un peu l’impression d’être unE psychopathe (une personne avec un déficit total d’empathie) incapable de ressentir quoique ce soit (mais le fait même que tu ressentes ça montre que ce n’est pas le cas en vrai).

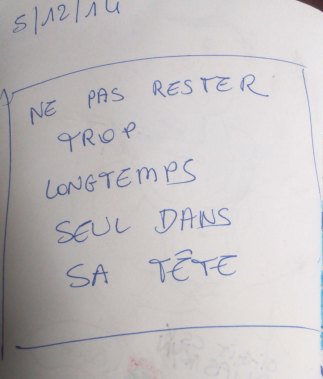

Tu peux te référer à ce doc pour les aspects neurofonctionnels de la dissociation, mais ici je vais juste parler de mon vécu, de l’analyse que j’en ai, et des ressources qui me font du bien, en espérant que ça puisse servir à d’autres. Parce que les mots, je les écris avec du recul, je vais parsemer cet article avec des dessins que j’ai fait au moment où je ne pouvais pas écrire, au moment de l’urgence. J’ai un « cahier de la colère » qui me suit partout et où je peux me déverser instantanément. Des fois c’est plus parlant.

Ce qui serait chouette et si tu te le sens et en as envie, c’est que si ça tu te sens concernéE aussi par les états de dissociation, tu postes un commentaire ou que tu écrives un témoignage (tu peux demander à le mettre sur Philomèle, voir ici, ou nous envoyer le lien) , parce que je pense que c’est par l’accumulation de témoignages et d’analyses individuelles qu’on pourra vraiment comprendre de façon plus générale la dissociation.

« La Générale » : quand le freak-control empêche l’abattement.

Alors, comment ça s’est exprimé dans mon vécu… ben moi, après mes agressions qui ont eu lieu au début de l’adolescence, et pendant plus de dix ans, j’ai eu une personnalité de fucking freak-control. Aujourd’hui je l’appelle « La Générale », c’est une personnalité féminine. En gros, tous les aspects de ma vie étaient super bien carrés, je bossais tout le temps, je menais trente-six activités en même temps au point de ne pas dormir, je devais être bonne partout, réussir partout (j’ai fait de très longues études, monté plein de projets de tout type), ne dépendre de personne (je cumulais plusieurs boulots en même temps) ma chambre/appart devaient être bien rangés, je m’interdisais de rester au lit, de regarder plusieurs films d’affilé, il fallait que je sois utile, que j’avance, avance avance. Ça touchait aussi les relations aux autres : je devais être une « bonne » amie, tout le temps présente pour les autres, toujours attentive, quitte à dépasser mes limites, j’allais voir les genTEs qui avaient besoin de moi même si j’étais crevée et qu’en vrai j’avais pas tellement envie. Dans les relations amoureuses, je prenais en charge la relation affective, du coup j’étais dans des relations de soin en permanence. Je devais aussi être absolument une bonne amante, faire plaisir sexuellement à l’autre, et là encore ben je ne pensais pas tant à moi-même et j’ai découvert toute la portée de mon propre plaisir sexuel il y a seulement quelques années.

Alors, comment ça s’est exprimé dans mon vécu… ben moi, après mes agressions qui ont eu lieu au début de l’adolescence, et pendant plus de dix ans, j’ai eu une personnalité de fucking freak-control. Aujourd’hui je l’appelle « La Générale », c’est une personnalité féminine. En gros, tous les aspects de ma vie étaient super bien carrés, je bossais tout le temps, je menais trente-six activités en même temps au point de ne pas dormir, je devais être bonne partout, réussir partout (j’ai fait de très longues études, monté plein de projets de tout type), ne dépendre de personne (je cumulais plusieurs boulots en même temps) ma chambre/appart devaient être bien rangés, je m’interdisais de rester au lit, de regarder plusieurs films d’affilé, il fallait que je sois utile, que j’avance, avance avance. Ça touchait aussi les relations aux autres : je devais être une « bonne » amie, tout le temps présente pour les autres, toujours attentive, quitte à dépasser mes limites, j’allais voir les genTEs qui avaient besoin de moi même si j’étais crevée et qu’en vrai j’avais pas tellement envie. Dans les relations amoureuses, je prenais en charge la relation affective, du coup j’étais dans des relations de soin en permanence. Je devais aussi être absolument une bonne amante, faire plaisir sexuellement à l’autre, et là encore ben je ne pensais pas tant à moi-même et j’ai découvert toute la portée de mon propre plaisir sexuel il y a seulement quelques années.

J’étais à la fois pleinement consciente de la difficulté de mon vécu, et en même temps, il ne fallait SURTOUT PAS se laisser abattre. Du coup, ben toutes mes émotions ne trouvaient que deux moyens de s’exprimer : par 1) des maladies rares et chiantes et handicapantes et chroniques, et 2) par les activités expressives/artistiques. J’ai eu un tas de maladies, vous ne pouvez même pas imaginer : toutes les plaques, boutons, maladies de peau, intolérances alimentaires, vomissements et nausées, allergies, migraines… La dernière fois c’était avant que (enfin) je fasse une dépression, et j’ai genre eu des plaques rouges sur tout le corps que normalement c’est un truc que tu as que quand tu chopes un virus comme la mononucléose ou le VIH. Les médecins étaient ébahi.e.s que je puisse avoir un tel truc sans cause physiologique! En vrai, c’était moi-même le virus, et mon corps criait « au secours » « eh oh arrête toi » « eh oh prends soin de moi », et moi je me mettais dans le gosier plein de pilules et je continuais à le malmener. Quand j’étais plus jeune (adolescente), je le malmenais visiblement, et puis après c’est devenu plus insidieux.

Je me suis retrouvée là dans un cercle vicieux : le stress était devenu mon moteur de survie, et en même temps mon problème majeur. J’entretenais le stress en mettant la barre super haut et en ne me laissant aucun répit, et en même temps je subissais les retours du stress sur mon organisme.

Et puis, en vrai, une telle dissociation freak-control me mettait en danger permanent. Je voulais tellement bien faire et j’étais tellement peu à l’écoute de mon corps et de mes instincts, j’avais tellement peu conscience du danger, de mes limites, que les situations traumatisantes (viols, harcèlements) se reproduisaient dans ma vie.

J’ai fini par exploser.

J’ai commencé à avoir des reviviscences (si vous regardez ici vous verrez que c’est quand l’émotion relié au trauma revient dans notre vie sans crier gare). Et j’ai fait une dépression, qui m’a jeté dans un lit. Pour la première fois de ma vie, je n’ai RIEN fait, je ne pouvais rien faire, et j’ai appris le bonheur de la flemme, et le bonheur de renoncer au contrôle sur soi, la vie, et les autres. Je pense que cet état a été rendu possible aussi parce que j’ai commencé à rejoindre des luttes féministes, et à comprendre plein de choses, et à intégrer mes problèmes dans un tout, un système. Ça a permis une première étape intellectuelle de déculpabilisation.

« Le Dragodinosaure» : l’enfant facétieux qui réclame le soin de soi

Et puis, à ce moment-là où j’étais tellement mal, le dragodinosaure est apparu. Le dragodinosaure, c’est ma personnalité (masculine) de gamin maladroit qui fait tout tomber (à cause de ses petits bras, dit-il), qui est assez inapte socialement, qui n’est pas doué avec les humainEs, qui veut jouer, traîner, courir au milieu des pâquerettes, manger des glaces, qui veut qu’on s’occupe de lui. C’est très fréquent que les personnes avec PTSD aient des allures infantiles, c’est un truc qui est assez souvent rapporté. Même par les (autoproclaméEs) expertEs, je cite cet exemple décrivant la névrose traumatique: « un état de dépendance affective avec un besoin constant d’être rassuré et protégé, des attitudes passives et infantiles qui contrastent avec la personnalité antérieure du sujet » (Besche-Richard & Bungener, Psychopathologie de l’Adulte, 2008).

Et puis, à ce moment-là où j’étais tellement mal, le dragodinosaure est apparu. Le dragodinosaure, c’est ma personnalité (masculine) de gamin maladroit qui fait tout tomber (à cause de ses petits bras, dit-il), qui est assez inapte socialement, qui n’est pas doué avec les humainEs, qui veut jouer, traîner, courir au milieu des pâquerettes, manger des glaces, qui veut qu’on s’occupe de lui. C’est très fréquent que les personnes avec PTSD aient des allures infantiles, c’est un truc qui est assez souvent rapporté. Même par les (autoproclaméEs) expertEs, je cite cet exemple décrivant la névrose traumatique: « un état de dépendance affective avec un besoin constant d’être rassuré et protégé, des attitudes passives et infantiles qui contrastent avec la personnalité antérieure du sujet » (Besche-Richard & Bungener, Psychopathologie de l’Adulte, 2008).

Pour moi, c’était la première fois de ma vie que je m’autorisais à être fragile, maladroit, et que je me reconnectais avec mon moi-enfant. Voilà que je m’endormais avec mon doudou-dinosaure, entouré de mes figurines dinosaures, que je faisais des coloriages de dinosaure, c’était assez régressif, et ça faisait un bien fou.

Toutefois, mon dragodinosaure adoré est lui aussi dissocié. Pas comme « La Générale ». Lui, il est vraiment ancré dans le moment présent, et dans le corps. Mais il n’est pas vraiment connecté avec les autres parties de moi adultes, et il est tellement dans le moment présent que le trauma, il n’y pense pas. De toutes façons, il a 5 ans, je ne sais pas ce qu’il peut bien comprendre de tout ça. Pour moi, il correspond plutôt à une entité presque poétique de l’enfance, qui ressemble sûrement à ce que j’aurais été si j’étais né garçon. À l’époque où il s’est imposé (je dis bien imposé car il est arrivé tout d’un coup quand j’étais en dépression), mon identité de genre est devenue « garçon trans », et il a été omniprésent pendant près d’un an. Son apparition, c’est comme si c’est tout ce que mon esprit avait trouvé dans l’urgence (à ce moment là je voulais crever), pour que je trouve la ressource de m’occuper de moi et de demander à autrui de s’occuper de moi. Ce dragodinausaure m’a fait, et me fait toujours, un bien fou. Maintenant il prend moins de place. Quand il se sent en confiance il sort à fond, mais même quand ce n’est pas le cas, il est tout le temps un peu là, et je prends soin de lui, et ça le rend content, et il chante et fait des danses ridicules.

« Orithyiette» : l’enfante malmenée qui a besoin de reconnaissance

En thérapie, j’ai compris qu’il y a une autre enfante en moi, celle-là c’est Orithyiette, elle est bien connectée aux émotions, surtout les émotions trash, et elle ressemble un peu à Marylin Manson, version enfant, avec une robe à pois et des chaussettes montantes. Elle a mal, souffre, la vie est noire vaut-elle la peine d’être vécu ?, elle est inquiétante, mal-aimée, précoce, cauchemardesque. Alors elle, en vrai, faut passer son temps à la rassurer et à l’accompagner, parce qu’elle a vraiment peur de tout et elle est sur ses gardes. Je lui avais pas parlé pendant des années, on a dû s’apprivoiser. C’était elle le moteur lugubre et primitif des premiers pas dans le monde, celle qui avait été abusée par les adultes, c’est elle qui ne supportait pas l’injustice, et se laissait abattre par la mélancolie et l’existence. Elle avait juste vraiment besoin de s’exprimer, qu’on la comprenne, qu’on lui laisse une place, et qu’on lui montre des jolies choses en respectant l’enfante en elle. Je l’ai mis en scène aussi, je lui ai donné sa place. Je lui parle souvent, pour lui dire que ce n’est pas sa faute, pour lui expliquer les choix que je fais. Elle fait des crises régulièrement, et à chaque fois un paquet d’émotions anciennes et vives s’abat sur moi. Mais depuis qu’elle existe dans le champ de ma conscience, eh bien je n’ai plus de maladie bizarre. Quand je sens arriver un début d’eczéma, je regarde la plaque naissante et je dis juste : « je t’entends Orithyiette, je t’entends mon corps, tu n’as pas besoin d’attirer mon attention, je t’entends maintenant. De l’eczéma ça ne va rien arranger, on peut discuter et s’entendre et trouver des moyens de se faire du bien ». Je sais que ça paraît fou, mais c’est arrivé deux fois, et je voyais la plaque apparaître, ma peau devenir rouge, et après ces quelques mots prononcés calmement, avec conviction, à voix haute… disparaître. Ça se faisait sous mes yeux !!! J’ai donné cette astuce à plusieurs potes, parce que les personnes avec trauma on est assez fortEs pour développer des maladies cheloues et des douleurs atroces qui n’ont pas de cause objective, et notamment à Kaineus, et il a réussi à le faire et pour lui aussi ça a marché.

En thérapie, j’ai compris qu’il y a une autre enfante en moi, celle-là c’est Orithyiette, elle est bien connectée aux émotions, surtout les émotions trash, et elle ressemble un peu à Marylin Manson, version enfant, avec une robe à pois et des chaussettes montantes. Elle a mal, souffre, la vie est noire vaut-elle la peine d’être vécu ?, elle est inquiétante, mal-aimée, précoce, cauchemardesque. Alors elle, en vrai, faut passer son temps à la rassurer et à l’accompagner, parce qu’elle a vraiment peur de tout et elle est sur ses gardes. Je lui avais pas parlé pendant des années, on a dû s’apprivoiser. C’était elle le moteur lugubre et primitif des premiers pas dans le monde, celle qui avait été abusée par les adultes, c’est elle qui ne supportait pas l’injustice, et se laissait abattre par la mélancolie et l’existence. Elle avait juste vraiment besoin de s’exprimer, qu’on la comprenne, qu’on lui laisse une place, et qu’on lui montre des jolies choses en respectant l’enfante en elle. Je l’ai mis en scène aussi, je lui ai donné sa place. Je lui parle souvent, pour lui dire que ce n’est pas sa faute, pour lui expliquer les choix que je fais. Elle fait des crises régulièrement, et à chaque fois un paquet d’émotions anciennes et vives s’abat sur moi. Mais depuis qu’elle existe dans le champ de ma conscience, eh bien je n’ai plus de maladie bizarre. Quand je sens arriver un début d’eczéma, je regarde la plaque naissante et je dis juste : « je t’entends Orithyiette, je t’entends mon corps, tu n’as pas besoin d’attirer mon attention, je t’entends maintenant. De l’eczéma ça ne va rien arranger, on peut discuter et s’entendre et trouver des moyens de se faire du bien ». Je sais que ça paraît fou, mais c’est arrivé deux fois, et je voyais la plaque apparaître, ma peau devenir rouge, et après ces quelques mots prononcés calmement, avec conviction, à voix haute… disparaître. Ça se faisait sous mes yeux !!! J’ai donné cette astuce à plusieurs potes, parce que les personnes avec trauma on est assez fortEs pour développer des maladies cheloues et des douleurs atroces qui n’ont pas de cause objective, et notamment à Kaineus, et il a réussi à le faire et pour lui aussi ça a marché.

Et au milieu, qui suis-je ?

Toutes ces personnalités sont des parties grossières et schématiques de moi, qui s’expriment parfois telles quelles, de façon grossière et schématique. Elles ont toutes leur moment. Il y a des situations sociales où l’une prend le pas sur l’autre. Par exemple, des fois, il m’arrive de rappeler La Générale freak-control pour qu’elle m’aide à gérer un peu mon quotidien.

Moi, mon moi entier fait de tout ça, est vraiment TOUT ÇA à la fois. C’est un être genderfluid, sur tout un gradient qui va d’un extrême de genre à l’autre: des jours c’est Kéké, une espèce de malabar qui bombe le torse, d’autres fois c’est Orithyia, qui peut être sacrément fem quand elle veut, le plus souvent c’est un être androgyne ou transgenre-lipstick ou butch. Dans tous les cas, un être à la fois léger, plein de pulsion de vie, mais aussi noir à des moments, mal à l’aise et timide mais qui peut prendre le dessus, qui veut vraiment bien faire mais qui accepte de ne pas y arriver, qui aime plein de choses différentes mais qui sait aussi se reposer et prendre soin de lui. C’est un être qui apprend depuis un an seulement à poser ses limites, et à ne pas se sentir coupable de ne pas aller au-delà. Toutes ces ressources elles sont en moi, elles m’appartiennent. La dépression était nécessaire, pour me reconnecter et puiser dans toutes ces différentes identités qui sont nées après une vie jonchée de traumatismes et qui ne pouvaient pas auparavant dialoguer ensemble.

Les dissociations situationnelles et une liste de trucs qui me permettent de les gérer.

Il y a encore des situations, néanmoins, où je me dissocie complétement. La différence, c’est que ce n’est plus une dissociation ancrée dans une personnalité, c’est maintenant une dissociation liée à certaines situations. Ce sont souvent les situations de conflit avec d’autres personnes, les situations où je me sens poussé dans mes retranchements, au-delà de mes limites. Dans ces cas là, ma tête s’envole, part, et je ne suis plus dans mon corps. Je le vois de l’extérieur, nous ne sommes plus unis. Je suis en train de comprendre d’où ça vient mais le travail n’est pas encore fini. Ce que j’ai compris pour le moment, c’est que dans les situations de conflit, même si ce n’est pas justifié, je crains l’apparition de la violence, celle des autres principalement, mais aussi la mienne. Avant ce n’était pas le cas, mais maintenant que je suis davantage connecté à mes émotions et que je pose mes limites, c’est insupportable de me retrouver dans des situations au-delà de mes limites. Je suis mal à l’aise à présent lorsque je suis confrontée aux émotions non gérées d’autrui, qui se déversent sur moi comme une vague. Je ne le gère plus. Toute ma vie, on m’a demandé de prendre soin des autres, y compris des personnes profondément malveillantes à mon égard. C’est aujourd’hui quelque chose que JE refuse, mais le seul moyen à ma disposition pour refuser ça, c’est la dissociation, parce que je n’ai pas encore appris à faire autrement. Les dissociations sont violentes, elles font mal. Sur le coup elles protègent, mettent tout à distance, mais en mettant tout à distance, on est aussi à distance de soi-même et on touche à la limite de sa propre existence. C’est un sentiment renversant et terrible, c’est un sentiment de mort. Souvent chez moi, la dissociation situationnelle a plusieurs étapes : 1) vide intersidéral et sentiment de ne plus exister, de ne plus être vraiment là ; 2) les pensées partent n’importe comment et je peux fixer le plafond pendant des heures ; 3) je m’endors épuisé ; 4) je me réassocie et je suis en panique. Parfois, le dragodinosaure passe quelques heures/jours à faire son foufou gamin et exubérant avant que n’arrive la réassociation ; 5) une déprime peut s’installer jusqu’à ce que je comprenne mieux ce qui m’est arrivé.

Pour le moment, voici les ressources que j’ai pour faire face quand ça m’arrive :

-parler en amont de la dissociation, de ce que ça fait, et de ce dont j’ai besoin dans ces cas là

-mettre fin à la situation qui créée la dissociation (s’isoler, demander à l’autre de partir, rompre la relation). C’est très difficile parce que la dissociation rend passif.

-immédiatement tenter de reprendre contact avec le corps : se masser les pieds, tapoter ses cuisses énergiquement, respirer profondément, prendre un bain. Ça évite que la dissociation dure trop longtemps. Si je suis mal au point de vomir, j’essaie de me dire des choses rassurantes.

-faire des activités pas prise de tête et sécurisantes : appeler des copainEs, regarder une série, dessiner

-prévenir le moment de la réassociation : souvent c’est un moment de grande détresse alors pour ma part je prends des anxio sur moi.

-ne revenir sur les causes de la dissociation qu’une fois qu’elle est passée, et essayer de vraiment comprendre tout ce qui s’est passé en moi avant que je ne dissocie. Ça permet de repérer et donc d’anticiper pour une prochaine fois. Le plus souvent chez moi, c’est la colère, le sentiment de ne pas être reconnu ou respecté.

-faire en sorte de pouvoir le verbaliser pour que les autres comprennent et ne créent pas des situations qui nous font dissocier

-comprendre ses émotions, comprendre ses émotions, comprendre ses émotions, et avoir un espace où on peut les exprimer (pour moi c’est mon cahier et la thérapie).

En conclusion

La dissociation ça peut être terrible, mais ça n’est pas là pour rien, et ça peut vraiment nous dire/apprendre des choses sur nous.

Souvent, je pense que la dissociation est un appel à prendre soin de soi.

C’est pour ça que je pense que c’est important d’en parler, et d’en parler aussi en dehors des milieux médicaux et hétérocispatriarcaux, parce qu’on n’a pas les mêmes moyens, ressources, et que ça ne s’exprime pas pareil.

J’ai écrit ce témoignage parce que je sais que ça arrive à d’autres, et qu’il n’y a aucune explication/ressource pour nous aider à gérer. Si ça ne t’a pas aidéE, j’espère que tu trouveras tes propres trucs à toi pour te soulager. Je ne parle que de mon expérience personnelle, parce que c’est tout ce que je connais. J’espère que les témoignages/analyses/ressources vont se multiplier pour qu’on puisse dépasser le cas individuel. En tous cas, je te remercie, parce que ça m’a fait du bien de l’écrire.

Liens

Autre témoignage sur la dissociation. Dissociée

3. 096 JOURS: UNE RÉFLEXION SUR L’ANTISPÉCISME A PARTIR DU CONCEPT DE TRAITEMENT « INHUMAIN »

3. 096 JOURS: UNE RÉFLEXION SUR L’ANTISPÉCISME A PARTIR DU CONCEPT DE TRAITEMENT « INHUMAIN »

Par Orithyio

Trigger warning: cet article porte sur un film dont l’objet est la séquestration, l’emprise psychologique, la torture, le viol, et fait une analogie entre ces différents aspects et la domestication. Le point 6 fait l’objet d’un TW particulier (plaisir sexuel durant le viol et attachement au bourreau)

Positionnement politique

Je suis antispéciste. Ça veut dire que je suis contre le fait que l’humainE exploite les autres espèces animales sous prétexte qu’iel leur serait supérieurE. Comme je suis aussi trauma, je voulais parler depuis longtemps de la notion de « traitement inhumain », qui me gêne beaucoup. Parce qu’il s’agirait d’un traitement uniquement atroce pour les humainEs (mais accepté, normalisé, légitimé envers les autres espèces). C’est quelque chose qui m’a semblé évident à travers le film « 3096 jours », et je propose donc ici de faire un parallèle entre la séquestration vécue par Natscha Kampusch et la domestication animale.

Note sur le vocabulaire: Dans cet article je vais parler d' »animaux domestiquéEs », d' »autres espèces animales » ou d' »animaux non humainEs ». Parfois je donne des exemples en citant une espèce particulière. L’emploi de ces termes n’est pas optimal à mon sens. Je suis en questionnement sur le lexique à employer, et ce n’est pas parce que j’emploie des mots que ce sont LES termes qu’il FAUT employer, c’est juste les moins pires qui me sont apparus. Je n’ai pas réussi à me séparer du terme « animal » que je trouve néanmoins problématique (voir à ce sujet l’article de Angryblackvegan le terme « animaux » est-il spéciste?.)

Bande annonce

Réalisation : Sherry Hormann Scénario Bernd Eichinger et Peter Reichard Wolfgang Priklopil est interprété par Thure Lindhardt Natascha Kampusch est interprétée par Antonia Campbell-Hughes (adulte) et Amelia Pidgeon (enfant)

Synopsis.

On connaît l’histoire. On se rappelle touTEs le jour où Natascha Kampusch est apparue sur les écrans du monde entier. C’était le 6 septembre 2006. Un mois avant l’interview, elle était parvenue à s’enfuir après 8 ans de séquestration. Son kidnappeur et geôlier, Wolfgang Priklopil, s’était suicidé sur des rails juste après sa fuite. Toute la presse a relayé cette histoire d’une façon indécente et voyeuriste. Le mystère restait entier concernant les mauvais traitements qu’elle avait subis : on savait simplement qu’elle pesait 38 kilos et avait probablement souffert de sous-nutrition. Les journalistes n’avaient pas l’autorisation de l’interroger sur les éventuelles violences sexuelles dont elle aurait pu être victime, et touTEs spéculaient à n’en plus finir. Plus tard, la presse a dressé de Natascha Kampusch le portrait d’une personne ayant un syndrome de Stockholm typique. Parce qu’elle avait rendu des hommages à son bourreau après sa mort, parce qu’elle avait acquis la maison dans laquelle elle avait été séquestrée 8 ans. Dans son livre, Natascha Kampusch revient sur son enfermement et sur toute la relation complexe qui s’est élaborée entre elle et son agresseur. Porté sur écran dans un intense jeu d’acteurTRICEs en huis clos, le film tiré de cette histoire est saisissant, captivant. Il décrit un enfer quotidien instoppable en même temps que le mécanisme de survie à l’œuvre.

On connaît l’histoire. On se rappelle touTEs le jour où Natascha Kampusch est apparue sur les écrans du monde entier. C’était le 6 septembre 2006. Un mois avant l’interview, elle était parvenue à s’enfuir après 8 ans de séquestration. Son kidnappeur et geôlier, Wolfgang Priklopil, s’était suicidé sur des rails juste après sa fuite. Toute la presse a relayé cette histoire d’une façon indécente et voyeuriste. Le mystère restait entier concernant les mauvais traitements qu’elle avait subis : on savait simplement qu’elle pesait 38 kilos et avait probablement souffert de sous-nutrition. Les journalistes n’avaient pas l’autorisation de l’interroger sur les éventuelles violences sexuelles dont elle aurait pu être victime, et touTEs spéculaient à n’en plus finir. Plus tard, la presse a dressé de Natascha Kampusch le portrait d’une personne ayant un syndrome de Stockholm typique. Parce qu’elle avait rendu des hommages à son bourreau après sa mort, parce qu’elle avait acquis la maison dans laquelle elle avait été séquestrée 8 ans. Dans son livre, Natascha Kampusch revient sur son enfermement et sur toute la relation complexe qui s’est élaborée entre elle et son agresseur. Porté sur écran dans un intense jeu d’acteurTRICEs en huis clos, le film tiré de cette histoire est saisissant, captivant. Il décrit un enfer quotidien instoppable en même temps que le mécanisme de survie à l’œuvre.

Point de vue.

Plus je regardais ce film, plus je voyais le lien évident entre la vie de Natascha Kampusch et la domestication animale. Et d’ailleurs, la plupart des critiques ou des commentaires sur ce film soulignent que l’héroïne est traitée comme une bête, qu’elle n’a plus une condition de vie digne et humaine. Voilà. Le spécisme à l’œuvre. La dignité, c’est une chose qui revient aux humainEs. Les humainEs souffrent, c’est insoutenable de les voir être traitéEs ainsi. Oui, c’est insoutenable. En mon fort intérieur, je n’arrêtais pas de me demander si les personnes qui avaient écrit ces critiques n’avaient pas un chien à la maison, attendant sagement dans un appartement que leur maîtreSSE humainE rentre pour pouvoir faire un tour de pâté de maison attaché, glaner quelques croquettes, et un peu d’affection selon leur bon vouloir. Parce que l’analogie entre ce film et la façon dont nous traitons les animaux domestiqués me semble évidente ; parce que ça me semble injuste qu’on puisse dire que l’histoire de Natascha Kampusch est atroce quand on fait subir les mêmes traitements à des êtres vivants, j’ai décidé de revenir sur certains points du film et de montrer en quoi ils résonnent avec la réalité de la domestication. En écrivant cela, j’ai aussi conscience que le monde créé par les humainEs n’est pas propice à la vie autonome animale. J’ai conscience que de nombreuses personnes, théoriquement opposés à la domestication, ont malgré tout recueilli des animaux, et qu’iels essaient du mieux qu’iels peuvent de créer des partenariats humainEs/non-humainEs les moins abusifs possibles. Ça ne reste qu’un pis-aller, un peu d’eau froide sur une brûlure quand le feu continue de rugir, et je pense pour ma part qu’il faudrait garder en tête toute l’horreur que représente un parcours de domestication.

-

L’enlèvement.

Wolfgang Priklopil enlève Natscha Kampusch alors qu’elle n’a que 10 ans, le 2 mars 1998, sur le trajet entre son domicile et l’école. Il la capture en pleine rue et l’emmène dans une fourgonnette jusqu’à son domicile, où il la cache dans une pièce minuscule en sous-sol, qu’il lui présente comme sa nouvelle chambre. Le film montre bien comment la petite fille réclame, supplie de voir sa mère au début de sa séquestration. C’est un réel arrachement qui intervient trop précocement dans sa construction personnelle, à une époque de son développement où l’attachement au parent est maximal. L’agacement du kidnappeur est palpable, il ne supporte pas que la petite fille puisse éprouver un manque pour une autre personne que lui. Il réussit à lui faire croire que ses parents ne s’intéressent pas à elle, qu’il leur a réclamé une rançon qu’iels refusent de payer parce qu’elle n’est pas assez importante pour euls.

Wolfgang Priklopil enlève Natscha Kampusch alors qu’elle n’a que 10 ans, le 2 mars 1998, sur le trajet entre son domicile et l’école. Il la capture en pleine rue et l’emmène dans une fourgonnette jusqu’à son domicile, où il la cache dans une pièce minuscule en sous-sol, qu’il lui présente comme sa nouvelle chambre. Le film montre bien comment la petite fille réclame, supplie de voir sa mère au début de sa séquestration. C’est un réel arrachement qui intervient trop précocement dans sa construction personnelle, à une époque de son développement où l’attachement au parent est maximal. L’agacement du kidnappeur est palpable, il ne supporte pas que la petite fille puisse éprouver un manque pour une autre personne que lui. Il réussit à lui faire croire que ses parents ne s’intéressent pas à elle, qu’il leur a réclamé une rançon qu’iels refusent de payer parce qu’elle n’est pas assez importante pour euls.  À ce stade, le lien avec la façon dont les animaux non-humainEs sont arrachéEs à leur mère et de façon plus générale à leur milieu de vie, est palpable. L’humainE vient chercher l’animal, il n’y a souvent aucune forme de consentement là-dedans. La plupart du temps, il n’y a même pas construction d’une relation au préalable. On ignore si l’animal nous apprécie, si la relation est possible, on l’embarque, et il n’a pas le choix. Dans les réseaux d’animalerie, on sait que très souvent les petitEs sont arrachés à leur milieu avant d’être sevréEs et qu’iels en portent des stigmates psychologiques même une fois devenus adultes. Il est évident que les animaux souffrent de l’arrachement à leur mère. Si on se promène sur des forums consacré à l’élevage des animaux domestiques (par exemple ici), on voit beaucoup d’humainEs s’inquiéter de l’état de détresse du petit qu’iels recueillent.

À ce stade, le lien avec la façon dont les animaux non-humainEs sont arrachéEs à leur mère et de façon plus générale à leur milieu de vie, est palpable. L’humainE vient chercher l’animal, il n’y a souvent aucune forme de consentement là-dedans. La plupart du temps, il n’y a même pas construction d’une relation au préalable. On ignore si l’animal nous apprécie, si la relation est possible, on l’embarque, et il n’a pas le choix. Dans les réseaux d’animalerie, on sait que très souvent les petitEs sont arrachés à leur milieu avant d’être sevréEs et qu’iels en portent des stigmates psychologiques même une fois devenus adultes. Il est évident que les animaux souffrent de l’arrachement à leur mère. Si on se promène sur des forums consacré à l’élevage des animaux domestiques (par exemple ici), on voit beaucoup d’humainEs s’inquiéter de l’état de détresse du petit qu’iels recueillent.

-

La dépendance au droit de manger

Wolfgang Priklopil ne laisse accès à (un peu) de nourriture qu’en cas de TRÈS bonne conduite. Si quelque chose ne lui convient pas, il laisse la jeune Natascha des journées entières sans manger, bien après qu’elle ne commence à le supplier. Il profite des moments où elle est affamée, vunérable et docile pour lui rappeler son pouvoir. Ainsi lui répète-t-il inlassablement « obéis-moi » à l’interphone jusqu’à daigner lui apporter à manger. La faim, c’est une obsession, qui occupe toute la tête. Et lorsqu’elle est dans cet état, tout ce qu’entend Natascha c’est « obéis-moi ». Ce type de méthode est assez classique, la CIA la pratique tout aussi bien (voir: Kubark, Le manuel secret de manipulation mentale et de torture psychologique de la CIA). Affamer une personne c’est la rendre dépendante, c’est même ancrer en elle le fait qu’elle est dépendante. Ce n’est plus là une question de volonté psychologique, le cerveau imprime la peur du manque et va tout faire pour l’éviter, il associe le bourreau à la récompense : aussi horrible soit-il, celui-ci est alors associé à une décharge positive de dopamine dès son apparition. Peu à peu, on voit à l’écran Natascha se renfermer sur elle-même et devenir de plus en plus passive, acceptant son état de dépendance extrême, se jetant sur la nourriture avec reconnaissance. La nourriture est aussi la récompense. De temps en temps, et pour des occasions spéciales, le bourreau lui amène un plat devenu immensément rare, comme un gâteau pour son anniversaire. Ce qui semble être normal devient alors une extrême attention. Le film représente très bien le lien complexe qui se noue entre les personnages par l’intermédiaire de la nourriture, qui prend beaucoup de place. La dépendance à la nourriture est également l’outil du dressage et de la domestication. Dans un monde où les animaux ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, ou bien ne savent plus comment faire, cela donne un pouvoir considérable à l’humainE. Si les humainEs qui privent les animaux de nourriture ne sont pas une majorité, regardons tout de même ce qui se produit dans une domestication classique: la plupart du temps, c’est l’humainE qui décide quand et combien l’animal va manger. C’est lui qui régule son poids, alors que les animaux sauvages sont capables d’auto-régulation. Un animal qui se comporte bien, c’est à dire d’une façon qui convient à la société humaine, reçoit une récompense alimentaire. C’est ce que les humainEs utilisent pour faire comprendre des règles, qui vont finir par être intériorisées progressivement, même lorsqu’on fait disparaître la nourriture : c’est ce qu’on appelle le renforcement positif. Évidemment, dans une société régie par les humainEs, apprendre aux animaux certaines règles de savoir-vivre qui leur permet de ne pas être rejetés, voire piqués, semble nécessaire. Ça n’est pas pour autant que cela doit nous sembler normal, digne, acquis. Tout comme Priklopil avec Natascha, il faut avoir conscience que la nourriture assied la domination de l’humainE, et est à la base de la relation à l’individuE soumisE.

Wolfgang Priklopil ne laisse accès à (un peu) de nourriture qu’en cas de TRÈS bonne conduite. Si quelque chose ne lui convient pas, il laisse la jeune Natascha des journées entières sans manger, bien après qu’elle ne commence à le supplier. Il profite des moments où elle est affamée, vunérable et docile pour lui rappeler son pouvoir. Ainsi lui répète-t-il inlassablement « obéis-moi » à l’interphone jusqu’à daigner lui apporter à manger. La faim, c’est une obsession, qui occupe toute la tête. Et lorsqu’elle est dans cet état, tout ce qu’entend Natascha c’est « obéis-moi ». Ce type de méthode est assez classique, la CIA la pratique tout aussi bien (voir: Kubark, Le manuel secret de manipulation mentale et de torture psychologique de la CIA). Affamer une personne c’est la rendre dépendante, c’est même ancrer en elle le fait qu’elle est dépendante. Ce n’est plus là une question de volonté psychologique, le cerveau imprime la peur du manque et va tout faire pour l’éviter, il associe le bourreau à la récompense : aussi horrible soit-il, celui-ci est alors associé à une décharge positive de dopamine dès son apparition. Peu à peu, on voit à l’écran Natascha se renfermer sur elle-même et devenir de plus en plus passive, acceptant son état de dépendance extrême, se jetant sur la nourriture avec reconnaissance. La nourriture est aussi la récompense. De temps en temps, et pour des occasions spéciales, le bourreau lui amène un plat devenu immensément rare, comme un gâteau pour son anniversaire. Ce qui semble être normal devient alors une extrême attention. Le film représente très bien le lien complexe qui se noue entre les personnages par l’intermédiaire de la nourriture, qui prend beaucoup de place. La dépendance à la nourriture est également l’outil du dressage et de la domestication. Dans un monde où les animaux ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, ou bien ne savent plus comment faire, cela donne un pouvoir considérable à l’humainE. Si les humainEs qui privent les animaux de nourriture ne sont pas une majorité, regardons tout de même ce qui se produit dans une domestication classique: la plupart du temps, c’est l’humainE qui décide quand et combien l’animal va manger. C’est lui qui régule son poids, alors que les animaux sauvages sont capables d’auto-régulation. Un animal qui se comporte bien, c’est à dire d’une façon qui convient à la société humaine, reçoit une récompense alimentaire. C’est ce que les humainEs utilisent pour faire comprendre des règles, qui vont finir par être intériorisées progressivement, même lorsqu’on fait disparaître la nourriture : c’est ce qu’on appelle le renforcement positif. Évidemment, dans une société régie par les humainEs, apprendre aux animaux certaines règles de savoir-vivre qui leur permet de ne pas être rejetés, voire piqués, semble nécessaire. Ça n’est pas pour autant que cela doit nous sembler normal, digne, acquis. Tout comme Priklopil avec Natascha, il faut avoir conscience que la nourriture assied la domination de l’humainE, et est à la base de la relation à l’individuE soumisE.

-

La dépendance au droit de sortir et au droit de nouer des relations sociales

Natascha reste enfermée dans quelques mètres carrés, sans vue sur l’extérieur, durant quatre années. Ce n’est qu’une fois pubère que Priklopil va l’autoriser à monter aux étages afin de prendre une douche lorsqu’elle a ses menstruations. Peu à peu, elle gagne le droit à aller dans la maison régulièrement, toujours sous la surveillance étroite de son bourreau (qui la remet ensuite dans le sous-sol et l’enferme à double-tour). En devenant pubère, elle récolte de tous les devoirs normatifs qui incombent aux femmes dans notre société. Priklopil la transforme en aide ménagère : elle fait le ménage, la cuisine, etc. Si elle fait mal quelque chose (et les instructions de Priklopil sont totalement rigides et obsessionnelles) elle ne peut pas manger et doit le regarder déguster le repas qu’elle lui a préparé. Elle réussit à négocier à aller dehors, dans le jardin… on la voit devenir totalement obsessionnelle de sortir. La lumière l’attire. Les premières fois où elle peut se rendre dehors, la caméra montre des images surexposées, et on imagine voir avec les yeux de Natascha, trop habitués à l’ombre.

Au cours des deux dernières années de son emprisonnement, Natascha accompagne son bourreau dans ses déplacements : pour faire des courses, et même pour aller au ski. Elle ne ressemble plus aux images diffusées au moment de son kidnapping, et Priklopil se sent plus tranquille. Mais il reste toujours collé à elle, la surveille lorsqu’elle se rend aux toilettes, il lui interdit de parler à qui que ce soit en la menaçant de la tuer ainsi que touTEs ceuLLEs à qui elle aurait le malheur de s’adresser. Après avoir été tellement isolée, Natascha ne sait de toutes façons plus comment aborder les genTEs, comment se faire comprendre.

Au cours des deux dernières années de son emprisonnement, Natascha accompagne son bourreau dans ses déplacements : pour faire des courses, et même pour aller au ski. Elle ne ressemble plus aux images diffusées au moment de son kidnapping, et Priklopil se sent plus tranquille. Mais il reste toujours collé à elle, la surveille lorsqu’elle se rend aux toilettes, il lui interdit de parler à qui que ce soit en la menaçant de la tuer ainsi que touTEs ceuLLEs à qui elle aurait le malheur de s’adresser. Après avoir été tellement isolée, Natascha ne sait de toutes façons plus comment aborder les genTEs, comment se faire comprendre.

Concernant les animaux domestiqués par les humainEs, eh bien, leur dépendance de mouvement semble évidente. Il y a deux niveaux à cela, un niveau interindividuel (entre l’humainE et l’animal de l’autre espèce) et un niveau systémique (ce que touTEs les humainEs nous avons créé comme oppression dans notre société).

Premier niveau (interindividuel): il y a des humainEs qui assoient leur pouvoir en privant l’animal domestiqué d’espace. Combien d’animaux restent cloîtrés des journées entières dans des appartements en attendant désespérément le retour de leur humainE pour pouvoir gambader ? Concernant les chienNEs (mais même aujourd’hui les chatTEs, les furetTEs…) les ballades se font souvent en laisse, et c’est l’humainE qui contrôle alors tous les déplacements et les relations sociales de l’animal.

Deuxième niveau: les HumainEs nous avons colonisé tout l’espace et nous l’avons aménagé pour nous. Nous l’avons rendu dangereux à vivre pour les autres espèces. Du coup, s’il existe un partenariat entre unE humainE et un animal d’une autre espèce, eh bien l’humainE doit assurer sa sécurité. C’est là toute la difficulté: permettre la liberté de mouvement de l’animal non humainE tout en ne l’exposant pas à des dangers.

-

Le perte totale des droit sur le corps

Priklopil prend tous les droits sur le corps de sa victime. Non seulement il l’affame et contrôle son poids, mais il choisit aussi les vêtements qu’elle a le droit (ou non) de porter (la plupart du temps elle est en simple culotte informe, torse-nu). Plusieurs fois, il lui rase le crâne, sous prétexte qu’elle laisse des cheveux partout, ce qui est l’une des pires humiliations pour elle (elle finira par avoir des cheveux plus longs, mais au prix de batailles psychologiques importantes). Enfin, il la viole régulièrement une fois qu’elle est devenue pubère, comme un acte allant de soi (ne lui appartient-elle pas ?) Cela me renvoie directement à tout ce que les humainEs nous imposons aux animaux dans la domestication : castration, mutilations (queue, griffe), euthanasie parfois non justifiée, et aussi dans les élevages, la procréation forcée. L’animal étant placé sous la responsabilité d’unE humainE, c’est de fait aussi ( !!!) son corps qui lui appartient. Je me limite dans cet article aux animaux qui se font domestiquer, mais le droit sur le corps est encore moins questionné concernant les animaux destinés de manière directe ou indirecte aux produits alimentaires et aux expérimentations pharmacologiques et cosmétiques : dans ce cas, le droit sur le corps par les humainEs est absolu, total, et la torture légitimée.Certes, dans ce monde humanocentré, le recours à certaines pratiques comme la castration est parfois envisagé comme la solution la « moins pire ». Il n’en demeure par moins que ce sont toujours les humainEs qui décident et qui ont tout droit sur le corps de l’individu de l’autre espèce, et je pense que c’est à questionner.

Priklopil prend tous les droits sur le corps de sa victime. Non seulement il l’affame et contrôle son poids, mais il choisit aussi les vêtements qu’elle a le droit (ou non) de porter (la plupart du temps elle est en simple culotte informe, torse-nu). Plusieurs fois, il lui rase le crâne, sous prétexte qu’elle laisse des cheveux partout, ce qui est l’une des pires humiliations pour elle (elle finira par avoir des cheveux plus longs, mais au prix de batailles psychologiques importantes). Enfin, il la viole régulièrement une fois qu’elle est devenue pubère, comme un acte allant de soi (ne lui appartient-elle pas ?) Cela me renvoie directement à tout ce que les humainEs nous imposons aux animaux dans la domestication : castration, mutilations (queue, griffe), euthanasie parfois non justifiée, et aussi dans les élevages, la procréation forcée. L’animal étant placé sous la responsabilité d’unE humainE, c’est de fait aussi ( !!!) son corps qui lui appartient. Je me limite dans cet article aux animaux qui se font domestiquer, mais le droit sur le corps est encore moins questionné concernant les animaux destinés de manière directe ou indirecte aux produits alimentaires et aux expérimentations pharmacologiques et cosmétiques : dans ce cas, le droit sur le corps par les humainEs est absolu, total, et la torture légitimée.Certes, dans ce monde humanocentré, le recours à certaines pratiques comme la castration est parfois envisagé comme la solution la « moins pire ». Il n’en demeure par moins que ce sont toujours les humainEs qui décident et qui ont tout droit sur le corps de l’individu de l’autre espèce, et je pense que c’est à questionner.

-

Ennui et dépendance aux loisirs et à l’amusement

Peu à peu, au cours du film, Natascha Kampusch a accès à des outils culturels : livres, magazines, de quoi dessiner, une radio. Mais là encore, ces objets qui lui permettent de sortir de l’ennui sont attribués par son bourreau, seul décisionnaire de ce à quoi elle peut avoir accès. Au début de l’enlèvement, il laisse la petite fille de 10 ans sans aucune activité. La seule activité auquel elle a le droit dépend de lui, quand il vient lui lire des histoires. Et elle s’ennuie tellement qu’elle le supplie de rester, qu’elle le supplie de continuer à lire. Ça n’est qu’un moyen pour lui d’asseoir son pouvoir. Et ce moyen reste valable jusqu’à la fin de la séquestration (dans le film on le voit lui offrir un walkman pour noël). De la même façon, les individus non-humainEs sont dépendants des humainEs pour jouer, se divertir s’occuper. Il n’y a qu’à voir la différence de comportement entre un animal qui ne sort pas et cherche constamment auprès de son humainE une source d’amusement qu’iel ne peut se procurer ailleurs, et un animal qui sort, a accès à d’autres individus de son espèce ou d’autres espèces, et peut ainsi s’occuper sans dépendance à son humainE. Sans compter que les sources d’amusement et de joie pour les non-humainEs ne sont pas forcément les mêmes : peut-être que creuser pendant des heures n’est pas super distrayant pour des humainEs, mais ça ne nous légitime pas à empêcher unE chienNE de le faire…

Peu à peu, au cours du film, Natascha Kampusch a accès à des outils culturels : livres, magazines, de quoi dessiner, une radio. Mais là encore, ces objets qui lui permettent de sortir de l’ennui sont attribués par son bourreau, seul décisionnaire de ce à quoi elle peut avoir accès. Au début de l’enlèvement, il laisse la petite fille de 10 ans sans aucune activité. La seule activité auquel elle a le droit dépend de lui, quand il vient lui lire des histoires. Et elle s’ennuie tellement qu’elle le supplie de rester, qu’elle le supplie de continuer à lire. Ça n’est qu’un moyen pour lui d’asseoir son pouvoir. Et ce moyen reste valable jusqu’à la fin de la séquestration (dans le film on le voit lui offrir un walkman pour noël). De la même façon, les individus non-humainEs sont dépendants des humainEs pour jouer, se divertir s’occuper. Il n’y a qu’à voir la différence de comportement entre un animal qui ne sort pas et cherche constamment auprès de son humainE une source d’amusement qu’iel ne peut se procurer ailleurs, et un animal qui sort, a accès à d’autres individus de son espèce ou d’autres espèces, et peut ainsi s’occuper sans dépendance à son humainE. Sans compter que les sources d’amusement et de joie pour les non-humainEs ne sont pas forcément les mêmes : peut-être que creuser pendant des heures n’est pas super distrayant pour des humainEs, mais ça ne nous légitime pas à empêcher unE chienNE de le faire…

-

La dépendance affective, l’attachement forcé, la soumission intériorisée.

(trigger propre à cette partie: plaisir physique durant un viol, attachement psychologique au bourreau)

Dans son livre et dans le film qui en est tiré, Natascha Kampusch rend bien compte de la façon dont elle s’est liée à son bourreau, non par choix, mais parce qu’il a été la seule personne qu’elle a pu fréquenter durant huit ans, et que le voir, tout horrible et instable qu’il soit, lui prodiguait souvent un immense soulagement. Lui a bien sûr joué énormément sur le manque affectif de sa victime pour créer son emprise psychologique. Au final, il était probablement plus dépendant d’elle que le contraire. Comme elle l’a dit en interview : « Il avait une personnalité instable. J’ai eu avant une famille aimante (…) ça lui a manqué. »  Bien qu’il soit très visiblement le plus faible des deux, il a le pouvoir sur la relation, et pour lui il s’agit d’un choix. S’il souhaite la voir, il lui impose sa présence. S’il souhaite son corps, il s’en empare. Mais par l’imposition de ses désirs à lui, et par l’état d’emprise qu’il créé, elle n’a pas d’autre choix elle-même pour sa survie que d’investir cette relation. Après qu’elle soit devenue pubère, et qu’elle ait pu se rendre dans le corps de la maison, elle réussit à négocier de dormir avec lui dans sa chambre. Il la menotte pour dormir, mais elle préfère encore être attachée à son bourreau que de subir la solitude de sa prison souterraine. Après qu’il l’ait violée la première fois, elle le fuit davantage, mais en même temps il est la seule personne dont elle dispose et il en naît une situation extrêmement inconfortable pour elle (pour le spectateur aussi) durant laquelle elle fuit et craint le contact tout en le recherchant encore. Jusqu’à l’apogée de cette situation (et là c’est trigger +++, mais ça a le mérite de poser une réalité extrêmement taboue) : un soir il la viole une nouvelle fois, mais lui enlève les menottes avant, et met la radio en marche. On entend un gros son rock… Ces nouveaux éléments créent probablement une vague illusion de liberté et son corps réagit et jouit au cours de ce viol. Je dis bien que son corps jouit, et ça ne signifie pas « elle jouit ». Le corps, contraint à l’horreur, peut parfois avoir des réactions de survie et de protection inattendue de dissociation. Psychologiquement, cela la bouleverse totalement, et en même temps, à partir de ce moment-là, elle prend du pouvoir sur son agresseur (puisqu’il tirait satisfaction à l’utiliser sous la contrainte et qu’il devient finalement objet d’une jouissance qu’il ne contrôle pas). De la même façon l’attachement, l’intérêt, le plaisir qu’éprouve un animal domestiqué auprès d’unE humainE est le résultat d’une relation de dépendance. Je crois vraiment que des animaux peuvent s’entendre avec des humainEs avec qui ils n’ont pas de relation de dépendance, cela arrive souvent, et les histoires d’enfants humainEs élevéEs par d’autres espèces en témoignent. Mais quand il y a relation de dépendance, c’est impossible de savoir ce qui est lié à quoi. Quand on dit que les chienNEs sont spontanément les grands potes des humainEs, je n’y crois pas. Il n’y a qu’à regarder dans d’autres pays où les chienNEs errantEs se sont constituéEs en meutes, iels n’hésitent pas à attaquer des humainEs (ici; ici; ici; ici) . C’est absolument impossible de savoir si une part de l’affection est réellement autonome ou si elle n’est que le fruit de la dépendance. De toutes façons l’attachement existe bel et bien, je ne le nie pas. À mon sens, il faut juste garder en tête que même s’il y a attachement, il y a aussi à la base un rapport de domination, et que ce n’est donc pas un partenariat pleinement choisi et juste. Et honnêtement je me sens un peu en colère quand j’entends des personnes qui décrivent la relation géniale qu’elles ont avec un animal, et comment iel les aime(rait), et se donne ainsi bonne conscience (c’est que l’animal se sent bien, c’est qu’il est heureux) alors que cet animal est enfermé toute la journée et dépend de l’humainE pour sortir, manger, guérir, socialiser… Le fait qu’unE individuE soumisE trouve du plaisir et de la satisfaction dans une relation ne signifie pas pour autant qu’elle est juste ou dénuée de rapport de pouvoir.

Bien qu’il soit très visiblement le plus faible des deux, il a le pouvoir sur la relation, et pour lui il s’agit d’un choix. S’il souhaite la voir, il lui impose sa présence. S’il souhaite son corps, il s’en empare. Mais par l’imposition de ses désirs à lui, et par l’état d’emprise qu’il créé, elle n’a pas d’autre choix elle-même pour sa survie que d’investir cette relation. Après qu’elle soit devenue pubère, et qu’elle ait pu se rendre dans le corps de la maison, elle réussit à négocier de dormir avec lui dans sa chambre. Il la menotte pour dormir, mais elle préfère encore être attachée à son bourreau que de subir la solitude de sa prison souterraine. Après qu’il l’ait violée la première fois, elle le fuit davantage, mais en même temps il est la seule personne dont elle dispose et il en naît une situation extrêmement inconfortable pour elle (pour le spectateur aussi) durant laquelle elle fuit et craint le contact tout en le recherchant encore. Jusqu’à l’apogée de cette situation (et là c’est trigger +++, mais ça a le mérite de poser une réalité extrêmement taboue) : un soir il la viole une nouvelle fois, mais lui enlève les menottes avant, et met la radio en marche. On entend un gros son rock… Ces nouveaux éléments créent probablement une vague illusion de liberté et son corps réagit et jouit au cours de ce viol. Je dis bien que son corps jouit, et ça ne signifie pas « elle jouit ». Le corps, contraint à l’horreur, peut parfois avoir des réactions de survie et de protection inattendue de dissociation. Psychologiquement, cela la bouleverse totalement, et en même temps, à partir de ce moment-là, elle prend du pouvoir sur son agresseur (puisqu’il tirait satisfaction à l’utiliser sous la contrainte et qu’il devient finalement objet d’une jouissance qu’il ne contrôle pas). De la même façon l’attachement, l’intérêt, le plaisir qu’éprouve un animal domestiqué auprès d’unE humainE est le résultat d’une relation de dépendance. Je crois vraiment que des animaux peuvent s’entendre avec des humainEs avec qui ils n’ont pas de relation de dépendance, cela arrive souvent, et les histoires d’enfants humainEs élevéEs par d’autres espèces en témoignent. Mais quand il y a relation de dépendance, c’est impossible de savoir ce qui est lié à quoi. Quand on dit que les chienNEs sont spontanément les grands potes des humainEs, je n’y crois pas. Il n’y a qu’à regarder dans d’autres pays où les chienNEs errantEs se sont constituéEs en meutes, iels n’hésitent pas à attaquer des humainEs (ici; ici; ici; ici) . C’est absolument impossible de savoir si une part de l’affection est réellement autonome ou si elle n’est que le fruit de la dépendance. De toutes façons l’attachement existe bel et bien, je ne le nie pas. À mon sens, il faut juste garder en tête que même s’il y a attachement, il y a aussi à la base un rapport de domination, et que ce n’est donc pas un partenariat pleinement choisi et juste. Et honnêtement je me sens un peu en colère quand j’entends des personnes qui décrivent la relation géniale qu’elles ont avec un animal, et comment iel les aime(rait), et se donne ainsi bonne conscience (c’est que l’animal se sent bien, c’est qu’il est heureux) alors que cet animal est enfermé toute la journée et dépend de l’humainE pour sortir, manger, guérir, socialiser… Le fait qu’unE individuE soumisE trouve du plaisir et de la satisfaction dans une relation ne signifie pas pour autant qu’elle est juste ou dénuée de rapport de pouvoir.

En conclusion.

Ce film est incroyablement intense mais aborde des tas de problématiques extrêmement taboues, juste en donnant à voir une situation. La complexité des relations victime/bourreau y est représentée avec beaucoup de finesse. On le sait, sur Philomèle, la culpabilité des victimes, la difficulté à faire le deuil d’une relation même si elle a été abusive, provient de tout un contexte d’emprise psychologique. Et même lorsque ce n’est pas le cas (agresseur inconnu, par exemple), le fait de vivre au quotidien avec un trauma c’est aussi malheureusement vivre au quotidien avec un agresseur, ce qui peut conduire à un sentiment perturbant de proximité avec l’agresseur. Le syndrome de Stockholm est parfois un grand tiroir permettant de camoufler ces relations dérangeantes sans chercher véritablement à les expliquer et à les comprendre. C’est d’ailleurs pour cela que Natascha Kampusch a été ainsi cataloguée par la presse. Pourtant, elle ne cesse de dire que son agresseur est un criminel !!! Non, elle ne l’adule pas, elle est simplement, probablement comme touTE personne traumatiséE dans une quête de compréhension de son agresseur qui lui permettrait de donner un sens à son vécu, et aussi dans le deuil d’une relation qui, toute abusive qu’elle soit, a duré huit ans et avec laquelle elle a grandit. Ce film montre de près ce qu’est un traitement « inhumain » (c’est à dire un traitement que notre société juge humiliant et indigne pour un être humain). En temps qu’antispéciste, et dans une volonté d’intersection de luttes, il me semble essentiel de montrer qu’un traitement qui nous semble terrible vis-à-vis d’une personne de notre espèce n’est pas plus acceptable vis-à-vis d’un individu d’une autre espèce.

Natascha qui s’enfuit

Unbreakable Kimmy Schmidt – Une série drôle et absurde sur le PTSD.

Unbreakable Kimmy Schmidt – Une série drôle et absurde sur le PTSD.

Par Orithyio

Unbreakable est une série complètement absurde qui fait un bien fou, dans laquelle le traumatisme et le PTSD tiennent une place centrale. L’angle choisi est super powa, drôle, et n’empêche pas une critique sociétale acerbe.

Casting :

Série créée par Tina fey et Robert Carlock

Kimmy : Ellie Kemper

Titus (colocataire de Kimmy): Titus Burgess

Lillian (la propriétaire de Kimmy et Titus) : Carol Kane

Jacqueline Voorhees (employeuse richissime de Kimmy): Jane Krakowski

Synopsis :

Kimmy a été enlevée à 15 ans et enfermée dans un bunker avec trois autres femmes. Le prédicateur qui les a capturées leur a fait croire que l’Apocalypse avait eu lieu et qu’il n’y avait aucunE survivantE sur Terre, et que dehors tout était flammes et chaos. Libérées brusquement par des forces de l’ordre, les 4 femmes découvrent que rien de tout ce mensonge apocalyptique n’est vrai et que dehors la vie a continué en leur absence. La presse s’empare de l’affaire d’une façon très voyeuriste et les affuble du nom « femmes-taupes ». Après une émission à laquelle elle participe à New York, Kimmy décide de rester dans la ville de façon anonyme et de ne pas rentrer dans l’Indiana. Elle n’a qu’une enveloppe avec un peu d’argent sur elle, aucun plan pour se loger ou pour travailler. Pourtant des rencontres hasardeuses la conduisent à trouver un appartement qu’elle partage en colocation avec Titus, une pédale flamboyante racisée, comédien désespéré qui ne veut que la gloire. Elle trouve aussi un emploi d’assistante auprès de la richissime famille Voorhees.

Ce qu’on aime dans cette série :

Le post-traumatic stress-disorder est visible, et on se reconnaît bien dans l’héroïne :

Kimmy a un réel PTSD, bon ce n’est pas posé dans ces termes, mais elle a vraiment tous les symptômes de cette maladie : elle fait des cauchemars avec somnambulisme, réagit étrangement à son environnement, fait du déni total (évitement, refus de parler de son passé, tentative de faire croire qu’elle est comme « tout le monde »), elle sursaute dès qu’elle entend un bruit de scratch ( ! ) et a des reviviscences permanentes de ces années passées dans le bunker… tout cela est traité avec légèreté, et ça fait du bien. Parce que si nos vies sont dures et nos symptômes invalidants, malgré tout ça nous arrive souvent de prendre notre maladie avec humour et dérision. On le sait bien, nous, les personnes qui écrivons sur Philomèle : entre nous on a développé un véritable humour PTSD, ça nous arrive tout le temps de nous moquer gentiment des symptômes des unEs et des autres et même de faire des blagues dessus. C’est génial parce que ça permet de prendre du recul, et rire des choses qui d’habitude nous mine nous rend plus fortEs. Ça nous permet aussi de nous sentir en lien les unEs avec les autres, et ça aussi c’est du care !

L’aspect attachant des personnes avec PTSD

Cette série montre un aspect des personnalités PTSD jamais vu ailleurs : la pulsion de vie. Quand on a vécu l’horreur, la mort, la brisure du corps, ben souvent on développe aussi une capacité à apprécier le moment présent, à s’émerveiller de petites choses, à être fascinéEs par des éléments que peu de personnes voient. Parce qu’on a survécu, qu’on est en vie, et qu’on sait combien les petits bonheurs sont précieux.